المقالات

قسم القرآن الكريم

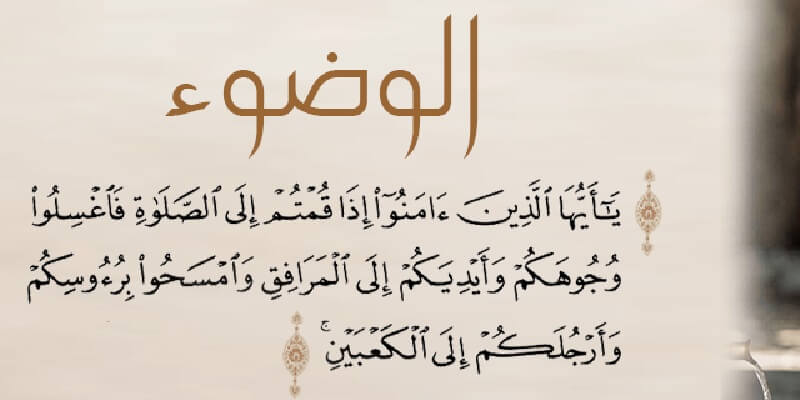

بحث حول آية الوضوء

قال الله تعالى في كتابه الكريم : (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ ) .

التحليل :

يا: حرف وصلة إلى نداء مبني .

أي : اسم مبني جامد.

ها: هاء السكت مبني .

الذين : اسم موصول مبني .

آمنوا: فعل ماضي مبني .

إذا: ظرف للمستقبل مضمّنة معنى الشرط مبني .

قمتم : فعل ماضي مبني .

إلى : حرف جرّ لانتهاء الغاية .

الصلاة : اسم معرب مشتقّ .

فـ: حرف رابطة للجواب .

اغسلوا: فعل أمر مبني متعدّي .

وجوهكم : اسم معرب جامد، جمع ، ومفرده وجه .

الكاف : ضمير متّصل .

و: حرف عطف مبني .

أيديكم : كوجوهكم .

إلى : حرف جرّ لانتهاء الغاية .

المرافق : اسم معرب جمع ، ومفرده مرفق .

الإعراب :

يا أيّها: أداة نداء.

أي : منادى مبني على الضمّ في محلّ نصب . والهاء هاء السكت .

الذين : اسم موصول مبني على الفتح في محلّ نصب نعت أو عطف بيان.

آمنوا: فعل ماضي مبني على الضمّ ، والواو ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل ، والجملة صلة الموصول .

إذا: ظرف شرط غير جازم مبني على السكون في محلّ نصب ، وهو مضاف متعلّق بجوابه أو شرطه على الخلاف .

قمتم : فعل ماضي مبني على السكون ، وتم ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل ، والجملة في محلّ جرّ بالإضافة .

إلى الصلاة : جار ومجرور متعلّقان بالفعل قمتم .

فاغسلوا: الفاء رابطة للجواب ، اغسلوا فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل .

وجوهكم : مفعول بن منصوب ، وكم ضمير متّصل في محلّ جرّ بالإضافة.

وأيديكم : الواو حرف عطف ، أيديكم اسم معطوف منصوب ، وكم ضمير متّصل في محلّ جرّ بالإضافة .

إلى المرافق : جار ومجرور متعلّقان بالفعل المحذوف تقديره : يكون إلى المرافق .

وامسحوا: الواو حرف عطف ، امسحوا فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل .

برؤوسكم : جار ومجرور متعلّقان بالفعل امسحوا، وكم ضمير متّصل في محلّ جرّ بالإضافة .

وأرجلكم : الواو حرف عطف ، أيديكم اسم معطوف منصوب ، وكم ضمير متّصل في محلّ جرّ بالإضافة .

إلى الكعبين : جار ومجرور، وعلامة الجرّ الياء لأنّه مثنّى .

الدرس الأوّل

قوله تعالى : (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ ).

البحث :

والبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نحوي واُصولي وفقهي ، ولكنّنا سنبحث في القسمين الأوّلين فقط .

أمّا قسمها النحوي فننظر أوّلا في معاني الكلمات ، أي ما معنى اليد والوجه ؟ وهل يراد بها المعاني الحقيقيّة أو لا؟ وكذلک الأفعال إذا عُدّيت بأحرف الجرّ، فهل يراد بها المعاني الحقيقيّة أو لا؟ فمثلا فعل (قمتم ) عدّي بحرف الجرّ (إلى )، فما هو المعنى الذي استُعمل فيه ؟

تارةً معاني الفعل الواحد ـوبحسب الأحرف التي يتعدّى بهاـ تتغيّر، فمثلا فعل (رغب ) إذا تعدّى بحرف الجرّ (في ) يكون بمعنى الاشتياق والشوق ، تقول : (رغبت في النساء)، وإذا تعدّى بحرف الجرّ (عن ) يكون بمعنى الاجتناب ، تقول : (رغبت عن النساء).

ونعود إلى الفعل (قمتم ) الذي عُدّي بحرف الجرّ (إلى )، فهل يراد به القيام الواقعي أم شيء آخر؟ وقد قال علماء النحو: إنّ الفعل (قمتم ) إذا عدّي بـ(إلى ) كان بمعنى الإرادة ، فيكون معنى قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة ) هو إذا أردتم الصلاة ، والإرادة لا بدّ أن تكون راسخة ، وإذا كانت كذلک يلزمها الحركة كما لو قلت : (أقوم إلى سفرٍ)، يعني ليس فقط مجرّد القيام ، وهناک دليل آخر يدلّ على ما نقول أنّه لو كان المراد في الآية الكريمة نفس القيام لاستلزم أن يكون الوضوء بعد الصلاة ، كما صرّح به بعض المفسّرين ، فالمعنى إذا قمتم إلى الصلاة (يقوم ويصلّي ) فاغسلوا... أي يلزم تأخير الوضوء عن الصلاة ، وهذا خلاف الفرض ؛ لأنّ الوضوء يسبق الصلاة ، وهذا لا خلاف فيه عند جميع المفسّرين ، أي أنّ الجميع أيّدوا أنّ القيام في الآية بمعنى الإرادة .

البحث المهمّ الآخر هو في حرف الجرّ (إلى )، وفيه مقدّمتان :

الاُولى : ما هي معاني (إلى ) في اللغة العربيّة ؟ وحينما نعرف أنّها ثمانية لا بدّ من بحث أيّ المعاني يراد في هذه الآية الكريمة .

والمقدّمة الثانية : هل يجوز نيابة حرف الجرّ عن حرف جرٍّ آخر؟ وكذلک نيابة الفعل عن آخر، فمثلا يقول العلماء في قوله تعالى : (وَلاُصَلِّبَـنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) ، أنّ (في ) هنا بمعنى (على ) أي الاستعلاء، فـ(في ) مع أنّها تفيد الظرفيّة لكنّها في الآية الشريفة أفادت معنى الاستعلاء.

وعلى كلٍّ نعود إلى المقدّمة الاُولى ونبحث ذلک في كتاب مغني اللبيب ، حيث يقول : إنّ لـ(إلى ) ثمانية معاني :

الأوّل : وهو الأصل ـوالباقي إمّا مجاز أو نائبة عن المعنى الأوّل ـ بمعنى انتهاء الغاية كما (من ) ابتداء الغاية ، وتارةً يكون الانتهاء زمانيّآ (ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ ) ، وتارةً يكون الانتهاء مكانيّآ (مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلَى المَسْجِدِ الأقْصَى ) ، وكذلک (من ) على الترتيب (صمت من يوم الجمعة)، (سافرت من البصرة إلى الكوفة )، و(إلى ) تفيد الانتهاء مطلقآ سواء سبقت بـ(من ) أو لا، والبعض يقول إنّها تفيد شبههما (الزمان والمكان )، كما لو قلت : (قرأت من آية ... إلى آية ...).

الثاني : بمعنى (مع ) أي المعيّة ، وذلک إذا ضممت شيء إلى شيء آخر، أي ما قبل (إلى ) وما بعدها بحيث يكونان صالحين للانضمام ، مثلا قوله تعالى : (مَنْ أنْصَارِي إلَى اللهِ) ، فعلماء أهل الكوفة وجماعة

من أهل البصرة قالوا إنّها (إلى ) بمعنى (مع ) وهو أحد أدلّتهم (المثال)، وهذا يعني أنّ الله هو الناصر الأوّل وأنتم الناصر الثاني ، وهما قابلان للانضمام ، ومثال آخر قوله تعالى : (وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلَى أمْوَالِكُمْ ) ، وأيضآ هنا كلا المالين (أموالهم وأموالكم ) قابلان للانضمام كذلک ، والمعنى يصبح تأكلوا أموالهم مع أموالكم ، أمّا إذا كان الشيئان غير قابلان للانضمام فلا يمكن أن تكون (إلى ) بمعنى (مع ) كما لو قلت (مال إلى زيد).

الثالث : أن تفيد التبيين ـكما تبيّن اللام فاعلهاـ حيث تُبيّن فعليّة مجرورها، وهذا إنّما يعني أنّه يأتي بعد (إلى ) اسم مجرور تارةً يكون مجرورآ واقعآ، وتارةً يكون في حقيقته فاعل و(إلى ) تبيّن أنّه فاعل وله ضابطة وهو أن يأتي قبلها ما يفيد الحبّ أو البغض ، وعلى صيغة التعجّب أو التفضيل ، والآية التي يذكرونها كشاهد على ذلک قوله تعالى : (رَبِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلَيَّ) ، أو قول رسول الله 6 : «يا أبا ذرّ، ما من شيء أبغض إلى الله...»، فالله هنا فاعل يعني يبغضه الله، وكذلک أحبّ إليَّ يعني أحبّه ، فالفاعل أنا.

وجملة القول أنّ (إلى ) تأتي في هذه المواضع لتبيّن فاعليّة مجرورها.

الرابع : أن تكون بمعنى (اللام ) كقوله تعالى : (وَالأمْرُ إلَيْکِ ) أي الأمر لکِ .

الخامس : أن تكون بمعنى (في ) ومثاله :

فلا تتركني بالوعيد كأنّني إلى الناس مطليٌّ به القارُ أجربُ

والمعنى كأنّني في الناس مطليٌّ أو بين الناس ، وليس إلى الناس فتفيد الظرفيّة وليس الانتهاء.

السادس : أن تفيد معنى الابتدائية ، أي معنى (من )، فمثلا بعض العلماء يقولون في قوله تعالى : (ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى البَيْتِ العَتِيقِ ) ،

أنّ المعنى ثمّ محلّها من البيت العتيق ، والشاهد الثاني هو هذا البيت :

تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيُسقى فلا يروى إليَّ بن أحمرا

يعني يروى منّي ، وكأنّ الشاعر يريد أن يقول لا يأخذ منّي .

السابع : أن تكون بمعنى (عند) وشاهدتم الآية الكريمة : (ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى البَيْتِ العَتِيقِ ) يعني عند البيت العتيق .

الثامن : أن تفيد معنى التوكيد، وتأتي زائدة ، قال ابن هشام في كتابه المغني : وهي زائدة ، أثبت ذلک الفرّاء ـيدلّ على اختلاف آراء العلماءـ مستدلا بقراءة بعض القرّاء في قوله تعالى : (أفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ ) بفتح الواو، لأنّه في هذه الحالة يكون الفعل متعدّيآ بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جرّ بخلاف ما لو قُرئت بالكسر، فتحتاج إلى حرف الجرّ، وبالتالي لا يكون زائدآ. ولكن هذا المثال فيه مناقشة لأنّ بعض العلماء قالوا أنّ الأصل كان كسرة ثمّ قلبت فتحة ، وبالتالي معناه لم يتغيّر، وحرف الجرّ لا يكون زائدآ.

والطريق الثاني أن لا نؤوّل معنى حرف الجرّ بل نغيّر معنى الفعل ، فالصلب في الآية الكريمة (وَلاُصَلِّبَـنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) لا يتناسب وحرف الجرّ (في ) فنغيّر معناه حتّى يتناسب ، فالطريق الأوّل تغيير معنى حرف الجرّ، والثاني تغيير معنى الفعل ، وأهل الكوفة يحملون الأخير على أنّه شاذّ، وعلى ذلک أيّدهم ابن هشام بقوله : إنّ مذهبهم أقلّ تعسّفآ، وعلى كلّ حال فقد ذكروا لـ(إلى ) ثمانية معاني .

هذا كلّه في المقدّمة الاُولى . وندخل في الثانية فنقول : إنّ ما ذكرناه من أنّ (إلى ) قد يخرج عن معناه الأصلي إلى آخر، فهل هذا يكون من باب نيابة حرف الجرّ عن حرف جرّ آخر، أم من باب ثانٍ وطريق آخر؟

نقول بشكلٍ عام ـلا يختصّ فقط بـ(إلى )ـ: عند عدم وجود تناسب بين معنى الفعل ومعنى حرف الجرّ يكون ذلک قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي ، وإلّا كان هو المعيّن (المعنى الأصلي ). فمثلا في قوله تعالى : (وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلَى أمْوَالِكُمْ ) هنا الأكل ليس له انتهاء ولا يتناسب معناه مع انتهاء الغاية ، فنضطرّ إلى تأويله بمعنى آخر مثل (مع )، ولكنّ السؤال هنا من أيّ باب تمّت هذه النيابة ؟

الجواب نجده في كتاب المغني ، ومختصر ذلک أنّ أهل البصرة يقولون بعدم الجواز بخلاف أهل الكوفة ، فمذهب البصريّين أنّ أحرف الجرّ لا تنوب عن بعضها البعض قياسآ وطبق القواعد كما في أحرف النصب والجزم . وأمّا الرأي الثاني فهو رأي الكوفيين فقد جوّزوا ذلک . هنا نسأل البصريّين : ماذا تقولون في الأمثلة الكثيرة الموجودة في القرآن ، مثل الآية المذكورة آنفآ والتي لا تناسب فيها بين معنى الفعل ومعنى حرف الجرّ؟ هنا يجيب البصريّون : لو رأينا مثل هذه الآيات فلا بدّ من التأويل تأويلا يقبله اللفظ من باب الاستعارة مثلا، ففي قوله تعالى : (وَلاُصَلِّبَـنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) (في ) ليست بمعنى (على )، واُصلّبنّكم يعني أجعلكم مصلوبين ، فيشبّه المصلوب بالماء الذي في الإناء، ففي الحقيقة الله تعالى استعمل المجاز فشبّه المصلوب بالحالّ ، والحالّ يعني الذي يقع في شيء أي كأنّه (المصلوب ) يقع في جذع النخل ، فالحقيقة أنّه يصلب على جذع النخل ولكن مجازآ شبّه كأنّه يصلب في جذع النخل .

الدرس الثاني

النكتة الأدبية الاُخرى التي يجب بحثها في الآية هي (إلى المرافق )، والسبب في هذا البحث أنّ المفسّرين اختلفوا في معنى (إلى ) هذه ، فهل استخدمت في معناها الحقيقي أي في معنى انتهاء الغاية أم لا؟ فالبعض قالوا إنّها بمعنى انتهاء الغاية ، والبعض الآخر قالوا إنّها جاءت نيابة عن (مع ) ، فتكون الآية (واغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق )، ولكن أيّ القولين نختار؟ هذا ما يتوقّف على معاني (إلى )، وقد تمّ بحثه .

ونتابع البحث الآن في موضوع نيابة أحرف الجرّ عن بعضها البعض ، وقد بيّنا أنّ هناک رأيين بالجواز وعدمه . فالأوّل هو للكوفيّين ، وعلى ذلک خرّجوا بعض الآيات التي لا يتناسب فيها حرف الجرّ مع الفعل ، ومن أمثلته قوله تعالى : (وَلاُصَلِّبَـنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ )، فإنّ (في ) هنا لا تتناسب مع الصلب فقالوا إنّ (في ) نابت مناب (على ) أي على جذوع النخل ، وكذلک قوله تعالى : (وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلَى أمْوَالِكُمْ )، فالأكل غير متناسب مع انتهاء الغاى ، فتكون هنا (إلى ) نابت مناب (مع ).

وأمّا رأي البصريّين كما أسلفنا هو عدم جواز النيابة ، وطرق تأويلهم ثلاث :

1 ـ الاستعارة : وقد مرّ بحثها في آية الصلب ، وتسمّى في علم البلاغة بالاستعارة التبعيّة .

2 ـ التضمّن أو التضمين : وهو أن يُضَمّن العامل معنى عامل يتعدّى بحرف جرّ يناسبه ، نحو قوله تعالى : (وَقَدْ أحْسَنَ بِي ) فقد تضمّن الفعل (أحسن ) معنى لطف ، وهذا الأخير يناسبه حرف الجرّ (الباء).

3 ـ الشذوذ: في حال لم نستطع التأويل بما سبق نقول بالشذوذ.

المهمّ في بحثنا هو التضمين ، وهو بعبارة أوضح : إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه ، وهو من باب المجاز، وهو على أنواع :

ـ تارةً الفعل يتعدّى بواسطة حرف جرّ يناسبه ، وعندما يضمّن معنى فعل آخر فإنّه يأخذ حكمه في تعدّيه بواسطة حرف الجرّ الذي يتعدّى به ذلک الفعل الذي ضمّن معناه ، نحو قوله تعالى : (الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ ) ، فالأصل في الرفث أن يتعدّى بواسطة حرف الجرّ (الباء) ولكنّه ضُمّن معنى الإفضاء الذي يتعدّى بواسطة (إلى ) فأخذ حكمه .

ـ وتارةً يكون الفعل لازمآ، فإذا ضمّن معنى فعل متعدٍّ بنفسه فإنّه يأخذ حكمه فيتعدّى بنفسه ، نحو قوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) ، فهنا تعدّى الفعل (تعزموا) بنفسه ، والأصل أنّه لازم ولا يُعدّى إلّا بـ(على )، وذلک لأنّه ضمّن معنى (تنووا) الذي يتعدّى بنفسه .

ـ واُخرى يكون الفعل متعدّيآ بنفسه ، فإذا ضمّن معنى فعل لازم فإنّه يأخذ حكمه في صيرورته لازمآ ويتعدّى بواسطة حرف الجرّ الذي يناسب ذلک الفعل ، نحو قوله تعالى : (لا يَسَّمَّعُونَ إلَى المَلأ الأعْلَى ) ، فالفعل (يسّمّعون ) متعدٍّ بنفسه ، ولكن عندما ضمّن معنى (يصغون ) اللازم الذي يتعدّى بواسطة (إلى ) فصار الفعل (يسّمّعون ) لازمآ يتعدّى بواسطة (إلى ).

ـ ومرّةً يكون الفعل متعدّيآ إلى مفعولين ، فإذا ضمّن معنى فعل يتعدّى إلى مفعول واحد فإنّه يأخذ حكمه في أنّه يصير متعدّيآ إلى مفعول واحد ولا يتعدّى إلى الثاني إلّا بواسطة حرف الجرّ الذي يناسب ما ضمّن معناه ، نحو قوله تعالى : (وَاللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنْ المُصْلِحِ ) ، فـ(يعلم ) بالأصل يتعدّى إلى مفعولين ، ثمّ صار متعدّيآ إلى واحد لأنّه ضُمّن معنى (يميّز) وهو متعدٍّ إلى مفعول واحد ويتعدّى إلى الثاني بواسطة حرف الجرّ (من ).

هذا مختصر التضمين ، ونرجع إلى الآية الكريمة محلّ البحث (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ )، وقد عُلم ممّا سبق أنّ فيها رأيان حول معنى (إلى ) أهوَ انتهاء الغاية ، أم بمعنى (مع )؟ فلو قلنا برأي الكوفيّين وهو النيابة حسب زعمهم (بمعنى مع ) فإنّ كلمة (المرافق ) تكون داخلة في الغسل ، وأمّا طبق رأي البصريّين بعدم النيابة لا بدّ من التأويل بأحد الطرق السابقة ، ولكن هل هناک حاجة للتأويل ؟ والجواب كلّا، لأنّ الفعل (اغسلوا) تعدّى إلى المفعول الثاني بواسطة حرف جرّ يناسبه ، فيبقى الفعل على حاله وتكون (إلى ) بمعنى انتهاء الغاية على حسب أحد الأقوال . وهنا ينقدح سؤال مهمّ ، وهو أنّه إذا كانت (إلى ) بمعنى انتهاء الغاية ، فهل ما بعدها داخل في حكم ما قبلها؟ هنا نكون قد انتقلنا إلى مسألة اُصوليّة ، وهي مفهوم الغاية ، وحسب ما هو محقّق أنّه تارةً يدخل ، كقولنا : (قرأت القرآن إلى آخره )، واُخرى لا، كما لو قلنا: (صيام يوم رمضان إلى الليل )، ولكنّ المشكلة هو أنّه كيف يمكننا أن نختار أحد الأمرين في الآية موضع البحث ؟

الدرس الثالث

الجواب عن المشكلة التي بأيدينا هو ببساطة وجود القرينة أو عدمها على دخول ما بعد (إلى ) في حكم ما قبلها، ونوضح ذلک بمثالين :

1 ـ أن يأتي شخص ويقول لک : (قرأت القرآن من أوّله إلى آخره )، فالقرينة هنا تدلّ على أنّ الآخر داخل في حكم القراءة ، أي في حكم ما قبله ، لأنّه إذا لم يدخل الآخر في حكم القراءة لا نستطيع أن نطلق عليه بأنّه قرأ القرآن كلّه ، إضافةً إلى أنّنا بالوجدان إذا سمعنا هذه الجملة من ذلک الشخص ندرک أنّه لم يترک آية واحدة من القرآن لم يقرأها، ولا يمكن القول بعدم قراءة آخره .

2 ـ المثال الثاني قوله تعالى : (ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ )، فالصيام يكون في النهار، والليل منفصل عنه ، وهذه قرينة على أنّ الليل ليس داخلا في حكم الصيام .

وقد وقع الخلاف بين العلماء في حال عدم وجود قرينة ، والحال أنّ الآية موضع البحث لا يوجد فيها قرينة ، ولتحديد الموقف الحاسم لا بدّ من الرجوع إلى آراء النحويّين (من كتاب المغني ) وهي عدّة :

ـ قيل : إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت في الحكم ، وإلّا فلا. نحو: (ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ ) الليل ليس من جنس النهار، فلا يدخل في حكم الصيام .

ـ وقالوا: إنّ ما بعدها داخل مطلقآ في حكم ما قبلها.

ـ وبعضهم قال ـوهو رأي ابن هشام ـ: لا يدخل مطلقآ، أي إذا لم يكن هناک قرينة ، فما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، وهو الصحيح ، والدليل على هذا الأخير أنّ الأكثر مع وجود القرينة هو عدم الدخول ، أيّ أنّ استعمال (إلى ) لانتهاء الغاية أكثر ما يكون لعدم دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، فإذا لم توجد قرينة فإنّنا نحملها على الأكثر استعمالا في حال وجود القرينة ، ألا وهو عدم الدخول ، وعلى هذا لا تكون المرافق في الآية الكريمة داخلة في الغسل ، وهذا يؤدّي بدوره إلى سؤال آخر : إذا كان الأمر كذلک ، فكيف يدخلها العلماء في الغسل ؟

نقول : إنّه ربما اُدخلت في الغسل من باب المقدّمة العلميّة ، أو لا يحتمل زادها النبيّ 6 في السنّة ، ولكن ما يهمّنا أنّ الآية على ظاهرها تدلّ على أنّ المرافق ليست داخلة في الحكم .

وبعد أن انتهينا من هذا البحث ، ننتقل إلى سؤال آخر، وهو أنّ (إلى ) قيد للحكم أو للموضوع ؟ ولا بدّ هنا من توضيح كلا الحالتين ، فنقول : إنّ (إلى ) هي لانتهاء الغاية ، وانتهاء الغاية يعني التحديد والتقييد، لأنّها تجعل غاية الحكم الشيء الفلاني ، كما لو قلنا: (قرأت القرآن إلى آخره )، و(إلى ) هذه على ثلاثة أقسام من جهة التقييد، كالتالي :

1 ـ تارةً تكون قيدآ للحكم ، نحو : «كلّ شيءٍ لک حلال إلى أن تعلم أنّه حرام »، أي الحكم بالحلّية ينتهي عند العلم بالحرمة ، إذن (إلى ) قيّدت الحكم وهو الحلّية وما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها.

2 ـ واُخرى قيدآ للموضوع ، نحو (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ )، هنا القيد لموضوع الحكم (الغسل ) أي ما يجب أن يُغسل .

3 ـ ومرّةً قيدآ للمتعلّق ، نحو (أتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ ).

بعد هذا نأتي الآن للجواب على السؤال الأخير في أنّ (إلى ) قيد للحكم (اغسلوا)، أو قيد للموضوع (أيديكم )؟ فإن قلنا بالأوّل فتكون الآية اغسلوا إلى المرافق ، وبالتالي سوف يكون ابتداء الغسل من أطراف الأصابع لينتهي إلى المرافق ، وهذا ما يوافق مذهب أهل العامّة ، أمّا على الثاني ـقيد للموضوع ـ فلا يكون عندها المعنى كالأوّل ، وهذا ما يقوله الشيعة الإماميّة ، فأيّ الرأيين أصحّ ؟

نحن نقول أنّ الأصحّ هو أنّ (إلى ) قيد لأيديكم ، أي قيد للموضوع ، ولا يعتقد البعض أنّ هذا الرأي تفرّدت به الشيعة الإماميّة فقط ، بل اعتقد به بعض أهل العامّة ، ومن بينهم أبو الفخر الرازي في تفسيره الكبير، ولهذا كلّ أهل العامّة حكموا بصحّة الوضوء من المرافق إلى الأصابع ، فلو كانت (إلى ) قيدآ للحكم لما صحّ القول بجواز الغسل من المرافق إلى الأصابع ، لأنّها تقيّد الغسل حينها من الأصابع إلى المرافق فقط ، ولا عكس .

وأمّا عن علّة كون (إلى ) قيدآ للموضوع ، هو أنّ كلمة (يد) في الآية مطلقة ، فعندما نقول لشخص : (اغسل يدک ) فسيسأل : ما المقصود من اليد، أو إلى أين أغسل يدي ؟ فنسأله : لماذا تسأل هذا السؤال ؟ فيجيب : إنّ لفظ (يد) استعماله مختلف عند الناس ، فتارةً يُقصد بها الكفّ ، واُخرى الزند، وتارةً كلّ اليد حتّى الكتف ، و... وعلى هذا الأساس تكون (إلى ) قيدآ للموضوع لتحديده ، ولا تدلّ على أنّ بداية الغسل من الأصابع ونهايته المرافق ، ولهذا قال العلماء إنّ هذه الآية لا تساعد الشيعة ولا أهل العامّة ، فهي لا تساعد أهل العامّة لأنّهم يقولون إنّها قيدآ للحكم فيكون بداية الغسل من الأصابع ونهايته المرافق واجبآ، ولا تساعد الشيعة لأنّهم يقولون إنّ الغسل من المرافق إلى أطراف الأصابع ، والآية لا تقول بهذا، ولكنّها ـالآية ـ تُلغي رأي أهل العامّة وتبطله تمامآ، وأمّا رأي الشيعة فقد يكون صحيحآ وقد لا يكون ، ولكن بالرجوع إلى الروايات نجد أنّ ما يقوله الشيعة الإماميّة ـوهو الابتداء من المرافق ـ هو الصحيح .

هذا كلّ الكلام في التفسير الأوّل ، أي كون (إلى ) لانتهاء الغاية ، وأمّا التفسير الثاني وهو كونها بمعنى (مع ) فيأتي لاحقآ.

الدرس الرابع

حان الوقت الآن لنرى صحّة القول بأنّ (إلى ) في الآية مدار البحث بمعنى (مع )، وبدايةً نقول : لا شکّ أنّ (إلى ) تأتي بمعنى (مع )، إمّا من باب النيابة أو باب التضمين أو شذوذآ، كما مرّ، ومع هذا فلا يصحّ هنا أن تكون كذلک في الآية ، لـ :

1 ـ أنّه لو أمكن استخدامها (إلى ) في معناها الأصلي فلا يجوز العدول عن المعنى الحقيقي إلى المجازي ، وفي الآية أمكن ذلک ، فلا حاجة لاستخدامها في معنى آخر.

2 ـ بغضّ النظر عن الإشكال الأوّل ، فلو قلنا لشخص : (اغسل يدک مع المرافق ) يبقى لفظ اليد مبهمآ، لأنّه لفظ مشترک ويجب رفع الإبهام عنه كما بيّناه في الدرس السابق ، فالذين قالوا: إنّ (إلى ) قيد للغسل وتدلّ على الانتهاء هو تفسير خاطئ ، لأنّ اليد لفظ مشترک وتحتاج إلى القرينة لرفع الإبهام .

وأمّا قوله تعالى : (وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ ) المسح هو إمرار اليد على الشيء بالمباشرة ، ومادّة المسح متعدّية بنفسها، كقولک : (مسحت رأسي )، أمّا في آية الوضوء فقد عُدّي بالباء في قوله تعالى : (بِرُؤُوسِكُمْ )، والباء هنا فيها قولان : جارّة أصليّة ، أو جارّة زائدة .

في كتاب المغني يذكر للباء أربعة عشر معنىً :

1 ـ الإلصاق ، نحو (أمسكت بزيد).

2 ـ التعدية ، نحو (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) .

3 ـ الاستعانة ، نحو قول أمير المؤمنين 7: «لألف ضربةٍ بالسيف أهون عليَّ من ميتة على الفراش في غير طاعة الله».

4 ـ السببيّة ، نحو: (إنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ العِجْلَ ) .

5 ـ المصاحبة ، نحو: (آهْبِطْ بِسَلامٍ ) ، أي معه .

6 ـ الظرفيّة ، نحو: (نَجَّـيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ) .

7 ـ المقابلة ، نحو: (اشتريته بألف ).

8 ـ البدليّة .

9 ـ المجاورة ، نحو: (فَاسْألْ بِهِ خَبِيرآ) .

10 ـ الاستعلاء، نحو: (مَنْ إنْ تَأمَنْهُ بِقِنطَارٍ) .

11 ـ التبعيض ، نحو: (وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ).

12 ـ القَسَم ، وهو أحد أحرفه ، نحو: (بک لأفعلنّ ).

13 ـ الغاية ، نحو: (وَقَدْ أحْسَنَ بِي ).

14 ـ التوكيد ـوهي الزائدة ـ، نحو: (وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدآ) .

والقول الصحيح هو أنّ الباء هنا هي للتبعيض ، وأمّا قوله تعالى : (وَأرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ ) فقد قُرئ بفتح وضمّ وكسر اللام في (أرجلكم )، وهذا كقولک :

ـ أكلت السمكة حتّى رأسِها، بناءً على أنّ (حتّى ) جارّة .

ـ أكلت السمكة حتّى رأسَها، بناءً على أنّ (حتّى ) عاطفة .

ـ أكلت السمكة حتّى رأسُها، بناءً على أنّ (حتّى ) ابتداء.

قوله تعالى : (وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ ) القراءة بالنصب والجرّ مشهورتان ، وأمّا القراءة بالرفع فغير مشهورة ، ونحن نريد أن نبيّن لماذا قُرئ جرّآ ورفعآ ونصبآ.

أمّا الواو في قوله تعالى : (وأرجلكم ) يحتمل أن تكون عاطفة أو استئنافية ، فبناءً على أنّها عاطفة بعضهم عطفوها على الرأس ، يعني (وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم )، بجرّ الأرجل ، أمّا إذا عطفت على محلّ الرؤوس بنصب الأرجل وهو قول الشيعة ، والبعض الآخر وافقهم في حالة الجرّ، ولكن قال : إنّ النصب بناءً على العطف على (وجوهكم وأيديكم ). هذا كلّه توضيح حالتي الجرّ والنصب . وخلاصة الكلام : الجرّ بالباء عطف اللفظ (أرجلكم ) على (رؤوسكم ) ، هو ما يقوله كلا الفريقين (الشيعة والعامّة )، وأمّا حالة النصب فيقول الشيعة بالعطف على محلّ الرؤوس ، وأهل العامّة بالعطف على الأيدي والأرجل ، والحالة الثالثة أي حالة الرفع تكون الواو استئنافية ، فقالوا: (أرجلكم ) مرفوع على أنّه مبتدأ وخبره محذوف تقديره مغسولة ، أي أرجلكم مغسولة .

أقول : كما يجوز أن يكون الخبر المحذوف مغسولة ، يجوز أن يكون كذلک ممسوحة ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، بل كلامنا أوضح لأنّ كلمة ممسوحة مأخوذة من كلمة (امسحوا) وهو قريب بينما هم أخذوا كلمة مغسولة من كلمة (اغسلوا) وهو بعيد.

أمّا الواو العاطفة فلها ثلاث معانٍ :

1 ـ مطلق الجمع ، فتعطف الشيء على مصاحبه .

2 ـ تعطف الشيء على سابقه .

3 ـ تعطف الشيء على لاحقه .

بناءً على قول الذين يقولون إنّه معطوف على الأيدي يلزم الفصل بين العاطف والمعطوف ، فهل هذا يطابق النحو والبلاغة ؟ من هنا نسأل : هل يجوز الفصل بين المتعاطفين بغير الجملة المعترضة ؟

الجواب : لا يجوز الفصل بين المتعاطفين بغير الجملة المعترضة (وامسحوا برؤوسكم ) ليست بالمعترضة ، فكلامهم لا يطابق النحو.

الدرس الخامس

في الدرس السابق أبطلنا قول القائلين بقراءة النصب والرفع ، والآن نتكلّم عن الجرّ كما بيّنا سابقآ، إذا قرأنا بالنصب والجرّ فالمشهور بين العلماء أنّ الذي يدلّ على الرؤوس يدلّ على الأرجل ، أي وجوب المسح عليهما، لكنّ بعض أهل العامّة أنّ القراءة بالنصب يدلّ على وجوب غسل الأرجل ، ويأتون بتأويلات كثيرة سنتعرّض لها ونناقشها.

وأمّا التأويل الأوّل (الرأي الأوّل ): يقولون إنّ (أرجلكم ) مجرورة ، وليس ذلک من باب عطف اللفظ على الرؤوس ، بل بناءً على الجوار، وهنا نسأل : ما هو الجوار؟ وجوابه : أنّ الجوار غير التبعيّة ، ولو رجعنا إلى كتب اللغة العربيّة نرى أنّ الكلمة الثانية تأخذ إعراب الكلمة الاُولى من باب التبعيّة كالنعت والمنعوت ، وتارةً من باب المجاورة مثل الآية الكريمة : (ألْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ) ، يقولون هنا على باب المجاورة لالتقاء الساكنين ، والشاهد الذي استشهدوا به (جحرُ ضبٍ خربٍ ) فـ(خرب ) بالأصل نعت لـ(جحر) والمفروض أن يأخذ حكمه وهو الرفع ، لكن هنا جرت على باب المجاورة ، ومن هنا يقولون : كسرة الأرجل في الآية على باب المجاورة مع الرؤوس ، لكن أصله منصوب من باب العطف على الأيدي ، لذلک يجب غسل الأرجل ، وبدورنا نسأل : هل الإعراب على الجوار لغة مشهورة حتّى تستعمل في القرآن الكريم أم هي لغة ضعيفة ؟

والجواب أنّ الجميع اتّفقوا على أنّ الإعراب على الجوار لغة ضعيفة ورديئة ومختصّة بالضرورة الشعريّة أو ببعض الكلمات العربيّة الشاذّة ، ولا يحمل كلام الله عليها، وهنا يرد إشكال ثانٍ وهو: ما شروط إعراب المجاورة ؟ ونجيب أنّ شروطه :

1 ـ أن يتّصل بالكلمة ، مثل : جحر ضب خرب ، وهنا منفصل .

2 ـ أمنه من اللبس .

وبعض علماء العامّة يستدلّون بوجوب غسل الأرجل من باب أنّ كلمتي المسح والغسل متناسبان ويدلّان على معنى واحد، وهذا يعني أنّه كلّما اُطلق معنى المسح فيراد به الغسل لأنّ المسح أخفّ منه وبالعكس ، هنا نسألهم : هل نستطيع كلّما وجدنا كلمة الغسل في القرآن الكريم فإنّه يراد بها المسح أو العكس ؟ وبالرجوع إلى كتب اللغة نجد أنّ ثمّة فرق كبير بين المعنيين .

هنا نذكر أنّ فخر الدين الرازي بعد اللتيا والتي يقول : إنّ الحقّ مع الشيعة ، فكلا القراءتين تدلّان على المسح . ونعود ونتابع فنقول : إنّ جبرئيل 7 نزل بالمسح ، والسنّة بالغسل ، أي أنّه نُسخ بالرواية . ولا بدّ أوّلا من معرفة معنى النسخ لغةً واصطلاحآ. وثانيآ كم هي أقسامه ؟ وأيّها جائز وأيّها ممتنع ؟ ثمّ ما هي شروطها؟ وبعد هذه المقدّمات نسأل : هل يجوز نسخ القرآن بالقرآن ؟ أو هل يجوز نسخه بخبر الثقة وهو خبر واحد؟ وفي النهاية نسأل سؤالا إجماليآ ونجيب عليه بالإجمال كذلک ، ألا وهو: نسخ الآية محلّ البحث (آية الوضوء) بالروايات التي تقول بالغسل ، هل هذه الروايات متواترة أم لا؟

النسخ لغةً الأوّل : هو نسخ ـ نسخ الشيء ينسخه نسخآ ـ انتسخه ـ استنسخه أي تنقله حرفآ حرفآ وبشكل مشابه من ورقة إلى ورقة بحيث تحصل على ورقتين تحويان نفس الحروف .

الثاني : النسخ هو إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ، وجاء في التنزيل لابن منصور صاحب لسان العرب يقول : قال تعالى : (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أوْ نُنسِهَا نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أوْ مِثْلِهَا) .

الثالث : تبديل الشيء من الشيء وهو غيره .

الرابع : نقل الشيء من مكان إلى آخر.

الخامس : الإزالة .

ويأتي بمعنى أذهب ، وهذا أيضآ في الظاهر يرجع إلى معنى الإزالة .

وبالتدقيق في المعنى نجد أنّ المعنى الحقيقي والأصحّ هو الإزالة ، يعني إزالة الشيء وإقامة شيء آخر مقامه .

أمّا اصطلاحآ، وهو المهمّ ، فهو قصد الحكم التشريعي أو في الحقيقة هو دفع الحكم الثابت في الأحكام التشريعيّة بانتهاء أمده وزمانه ، وهو يجري في الأحكام التكليفيّة والوضعيّة . وبعبارة أوضح يزال ذلک الحكم ويأتي مكانه حكم جديد، وهذا الحكم ثابت عند الله، ويعبّرون عنه بالقضيّة الحقيقيّة ، ويذكر هذا في علم المنطق مفصّلا. فالقضايا تارةً تكون خارجيّة وهي التي يكون موضوعها متحقّق فعلا في الخارج ، وتارةً ذهنيّة وهي التي يكون موضوعها ذهنيّآ دون الخارج ، واُخرى حقيقيّة وهذه ترجع إلى أصل الحكم بغضّ النظر عن مكان تحقّق موضوعها، وعلى كلّ حال فالنسخ هو رفع هذه الأحكام التشريعية .

ثمّ نقول : إنّ النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فتارةً يكون تلاوة دون الحكم ، واُخرى تلاوةً وحكمآ، واُخرى الحكم دون التلاوة ، وما هي شروط النسخ ، وأي هذه الأقسام جائز أو ممتنع ؟

الدرس السادس

قبل الدخول في شروط النسخ وجوازه أو امتناعه ، لا بدّ أن نبيّن الفرق بينه وبين البداء والتخصيص . أمّا الفرق بينه وبين البداء أنّ البداء هو تبدّل الرأي بالمعنى الأوّل ، وهو مستحيل في حقّ الله تعالى وجلّ عن ذلک ، لكنّ البداء له معنى آخر ذُكر في علم الكلام وهو ظهور أمرٍ كان مخفيّآ، مثلا: أنا أرى شخصآ سالمآ من المرض ، فمن حقّه ألّا يموت ، فجأةً يموت هذا الرجل ! فأقول : إنّ الله قد تبدّل رأيه ، والواقع أنّ هذا ليس تبدّلا للرأي بل أمر ظهر بعدما كان مخفيّآ، لأنّني لم أكن أعلم أنّه سيموت . نعم ، إذا كنت أعلم أنّه سيموت البارحة ولكنّه لم يمت عندها يكون بداءً بالمعنى الأوّل ، ولذلک يعتبرون استحالته ، وكذلک النسخ على المعنى الأوّل مستحيل ، لأنّه يعني أنّ الله قد أتى بحكم ثمّ تبيّن أنّ هذا الحكم لا منفعة فيه فنسخه نتيجة لتبدّل رأيه ، فالنسخ هنا يشبه البداء الحقيقي مع فارق واحد ألا وهو أنّ النسخ يرتبط بالأحكام التشريعية بكلا نوعيها، أمّا البداء فهو مرتبط بالأحكام التكوينية .

وأمّا الفرق بين النسخ والتخصيص ، فالثاني هو مقابل العموم ، والعموم هو الشيء الذي يكون مستوعبآ لكلّ أفراده ، والقيد الذي يوضع عليه هو الذي يسمّونه التخصيص ، كما أنّه يجب التمييز بين التخصّص والتخصيص ، فالأوّل خروج الفرد عن الموضوع وليس عن الحكم ، مثلا: أقول : أكرم العلماء، فهنا الجاهل خارج تخصّصآ لأنّه أصلا ليس جزءآ من الموضوع ، وتارةً اُخرى أقول : أكرم العلماء إلّا زيدآ، هنا زيد لم يخرج من الموضوع لأنّه من العلماء، لكنّه اُخرج من الحكم ، فالتخصيص خروج الفرد من الحكم ، والذي يضيّق دائرة العموم فكذلک لقائلٍ أن يقول : إنّ النسخ مثل التخصيص ، مثلا الله تعالى يقول : إذا أردتم مخاطبة رسول الله فلا بدّ من أن تقدّموا الصدقة بين يديه ، وهذا حكم مستمرّ. ثمّ إنّ الله رأى فيه مشقّة فنسخه ، فقال : لا تقدّموا شيئآ، فهذا تضييق (تخصيص ) لدائرة الزمان ، ولكن نقول : صحيح أنّ هناک اتّحاد في بعض الأشياء بينهما (التخصيص أو النسخ ) لكن يفترق النسخ عن التخصيص أنّ الأوّل قطع استمرار تشريع سابق بالمرّة بعدما عمل به لانتهاء وقته وحكمته ، أمّا الثاني فبمعنى قصر الحكم على بعض أفراده بعدما كان شاملا لجميع أفراده ، وبعبارة موجزة النسخ هو اختصاص الحكم ببعض الزمان ، والتخصيص اختصاص الحكم ببعض الأفراد، وليس بين الأمرين وجه شبه كما هو واضح .

أمّا بالنسبة لشروطه فكثيرة :

الأوّل : لا بدّ أن يكون بين التشريعين تنافي ، بمعنى عدم اجتماعهما.

الثاني : هذا التنافي لا بدّ أن يكون كلّيآ ومطلقآ، فلو كان جزئيّآ فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فيكون تخصيصآ لا نسخآ.

الثالث : أن لا يكون للحكم وقت محدّد في القرآن ، لأنّه تارةً يوجد آية تحدّد بنفسها الحكم ، وتارةً يكون غير محدّد في الكلام ولكنّه معيّن عند الله مثلا جارٍ لاُمّة مسوى 7 دون اُمّة محمّد 9، وهذا أحد الأدلّة على جواز النسخ .

الرابع : بُيّن في ما سبق ، وهو أنّ النسخ يتعلّق بالأحكام التشريعية ، أي الأحكام التي يشرّعها الله تعالى دون النظر إلى وجود موضوعها وعدمه ، أي يتعلّق بالقضايا الحقيقيّة دون الخارجيّة والذهنية ، وتفصيله موكول إلى المنطق .

الخامس : وحدة الموضوع .

وأمّا أقسامه ، تمّ ذكرها سابقآ لكن نناقشها هنا تفصيلا.

فالأوّل : هو النسخ التامّ حكمآ وتلاوة ، وهي بمعنى الحذف التامّ . والقائلون يستدلّون بحديث صحيح الإسناد إلى عائشة زوجة النبيّ 6 قالت : كان في ما اُنزل في القرآن ثمّ نسخ بعد ذلک عشر رضعات معلومات يحرِّمن ، ثمّ نسخت

فصارت خمس رضعات معلومات يحرِّمن ، نحن نقول أنّ النسخ بهذا الشكل هو تحريف للقرآن الكريم ويتنافى مع قوله : (لا يَأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) .

وثانيآ: هذه الرواية من خبر الآحاد، وكما سنبيّن أنّه لا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد.

أمّا القسم الثاني : هو نسخ التلاوة دون الحكم ، وهو يرجع إلى الأوّل لاستلزامه التحريف ، والروايات هنا أيضآ أخبار آحاد ولا يمكن التمسّک به لنسخ آية من القرآن الكريم ، وفي هذا يقول السيّد الخوئي في كتابه البيان المجلّد الأوّل : أجمع المسلمون على أنّ النسخ لا يثبت بخبر واحد، كما أنّ القرآن كذلک ، والمثال على هذا القسم هو آية الرجم ، فقد جاء عمر بآية الرجم وادّعى أنّها من القرآن ، ولكنّ المسلمون لم يقبلوها منه لأنّ نقلها كان منحصرآ به فلم يثبتوها في المصاحف .

القسم المهمّ والذي يقبله كلّ العلماء هو نسخ الحكم دون التلاوة كما الحال في آية الوضوء.

ونصل إلى أنّ القسمين الأوليّين ممتنعين ، والثالث مقبول مختلف في مصاديقه ، ويبقى الكلام بعد كلّ هذه المقدّمات في تعريف النسخ وأقسامه وشروطه ، يبقى في تأسيس القواعد العامّة (الكلّية ) لنسخ الحكم دون التلاوة ، وسببه أنّ الحكم تارةً ينسخ بآية اُخرى ، وتارةً برواية ، والآية محلّ البحث لا أحد يدّعي نسخها بآية بل برواية .

القاعدة الاُولى : ذكرت سابقآ، وهي أنّ النسخ لا يمكن بخبر الواحد؛ لأنّه ظنّي الدلالة وليس قطعيّآ، والآية قطعيّة الدلالة ، ولا يمكن نسخ الظنّي بالقطعي .

القاعدة الثانية : إمكانية نسخ الآية بالآية في حال التنافي الكلّي ووحدة الموضوع بينهما.

القاعدة الثالثة : إمكانيّة نسخ الآية بالخبر المتواتر (قطعيّ الصدور من المعصوم ).

نرجع إلى موضوع البحث ونقول : إنّ الكلام حول نسخ آية الوضوء بالرواية غير جائز لـ :

النكتة الاُولى : لما عرفت من امتناع النسخ بالخبر الواحد. نعم ، قال فخر الدين الرازي : إنّ رواياتنا كثيرة . ونجيب هب ذلک ، فلنا غيره .

النكتة الثانية : نذكرها مجملة ونفصّلها لاحقآ، وهي تعارض هذه الروايات فبعضها يدلّ على الغسل والآخر على المسح ، وقد ذكروا في محلّه أكثر من اثنتي عشر منها نثبت المسح ، والحال أنّه تسقط جميعها لأنّ الحكم الأوّلي عند التعارض السقوط .

الدرس السابع

مهمّتنا في هذا الدرس استعراض ودراسة الروايات الواردة في كتب العامّة لا سيّما في كتب صحيح مسلم وصحيح البخاري وأحمد بن حنبل ، ونجد أنّ هذه الأحاديث على قسمين : بعضها يدلّ على الغسل ، والآخر على المسح . ونبدأ بالمسح .

الرواية الاُولى : منقولة من مسند أحمد تقول الرواية نقلا عن عليّ 7: أنّه توضّأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أنّي رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره .

الرواية الثانية : لابن شيبة ، منقول عنه في كنز العمّال عن عليّ 7، قال : كان النبيّ يتوضّأ ثلاثآ ثلاثآ إلّا المسح مرّةً مرّة ، والثلاث يعني غسل الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى ، أمّا المرّة يعني مسح الرأس مرّة ومسح الرجل مرّة .

الرواية الثالثة : عن عليّ 7 أنّه توضّأ ومسح رجليه .

الرواية الرابعة : عن ابن عباس : أبى الناس إلّا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلّا المسح ، وهي تدلّ على ردّ الغسل وأنّه بدعة .

الرواية الخامسة : عن رفاعة بن رافع ، عن رسول الله 6: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين .

أمّا بالنسبة للغسل فأفضل رواية يستدلّون بها عليه وكثيرآ ما توجد في كتبهم وتفاسيرهم هي كما رواها البخاري قال : حدّثنا موسى ، حدّثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهک ، عن عبد الله بن عمرو، قال : تخلّف النبيّ 6 عنّا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أدركتنا العصر (صلاة العصر) فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : «ويل لأعقاب من النار، ويل لأعقاب من النار، ويل لأعقاب من النار»، وكيفيّة استدلالهم أنّ معنى العقب هو القدم ، والرسول دعا بالهلاک عليهم ، وهم كانوا يمسحون ، فالرسول 6 لا يقبل به ويريد الغسل .

ونقول : لا بدّ من النظر في الكتب الاُخرى لنرى أنّ الرواية مذكورة بهذا الشكل أم لا، لأنّه لا يصحّ للرسول 6 أن يقول مباشرة : (ويل لأعقاب من النار)، فهذه جملة من طبيعتها أن تسبق باُخرى ، أي لا بدّ أن يرى شيئآ آخر لذلک ننظر في صحيح مسلم نرى أنّ فيه إضافة يقول : حدّثني زهير بن حرب ، حدّثنا جرير وحدّثنا إسحاق ، أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو، قال : رجعنا مع رسول الله 6 من مكّة إلى المدينة حتّى إذا كنّا بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصر فتوضّأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء، فقال رسول الله 6: ويل لأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء فهنا لم يمسحوا أعقابهم جيّدآ والرسول يريد منّا المسح الصحيح ، ولذلک عقّب بـ(أسبغوا الوضوء)، وبذلک نجد أنّ هذه الرواية لا تدلّ أصلا على الغسل ، ولذا يقول ابن رشد ـأحد علماء العامّة ـ: وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج بهذه الرواية لمنع المسح ، لكن هو أدلّ على جوازه منه على منعه !!

وبالتالي فالدليل الأوّل بَطُل لدلالة الرواية على المسح .

أمّا الدليل الثاني فيستدلّون بحديث الذي ينقل كيفيّة الوضوء عن رسول الله 6 وهي أنّ النبيّ كان يتوضّأ بغسل رجليه ، وهو الحديث الذي يرويه حمران بن عثمان بن عفّان في البخاري حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الاُويسي حدّثني إبراهيم بن سعد عن شهاب أنّ عطاء بن يزيد أخبره : أنّ حمران مولى عثمان أخبره : أنّه رأى عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ على كفّه ثلاث مرّات فغسلها، ثمّ أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثمّ غسل وجهه ثلاثآ ويديه إلى المرافق ثلاث مرّات ، ثمّ مسح برأسه ، ثمّ غسل رجليه ثلاث مرّات إلى الكعبين ، ثمّ قال : قال رسول الله 6: من توضّأ نحو وضوئي هذا ثمّ صلّى ركعتين لا يحدّث فهيما نفسه غفر الله ما تقدّم من ذنبه .

نقول : أمّا بالنسبة للسند فالراوي حمران مولى عثمان فيه كلام .

وأيضآ هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر يروونه عن حمران نفسه لكن بالمسح ، ومن جهة اُخرى نحن عندنا رواية التي ذكرت سابقآ تدلّ على المسح نقلا عن عليّ 7: (أنّه توضّأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أنّي رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره ).

والنتيجة واضحة ، وهي سقوط الدليل الثاني (كما سقط الأوّل وهو رواية ويل لأعقاب من النار) إمّا سندآ أو بالتعارض عندها بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنّه يدلّ على المسح كما سبق تحريره .

ونضيفک بيانآ وهدىً أنّ فخر الدين الرازي اعترف في تفسيره أنّ جانب الظاهر في الآية يدلّ على المسح .

وخلاصة الكلام ـوكلّ الصيد في جوف الفراـ أنّ (إلى ) في آية الوضوء ـبكلا موضعيهاـ جاءت بمعناها الأصلي الذي هو انتهاء الغاية ، ولا حاجة لتأويلها بمعنى مجازي آخر مثل (مع ).

هذا كلّ الكلام في آية الوضوء، وكفى به لمن ألقى السمع وهو شهيد، وصدق الله العليّ العظيم إذ قال : (اللهُ أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) .

والحمد لله أوّلا وآخرآ وظاهرآ وباطنآ.

اكثر قراءة